Ist wahrscheinlich noch geringfügig komplexer das Ganze, wenn man hohe Plausibilität möchte, und

das Testing sollte auch nicht fehlen.

Ich behaupte sogar, dass ein solches Unterfangen äusserst komplex ist. Zumindest wenn man halbwegs akzeptable Resultate erzielen will. Ich kenne die Methoden zur Qualitätskontrolle bei Stationsmessungen nicht im Detail. Wäre interessant, mal einen Vortrag dazu zu hören.

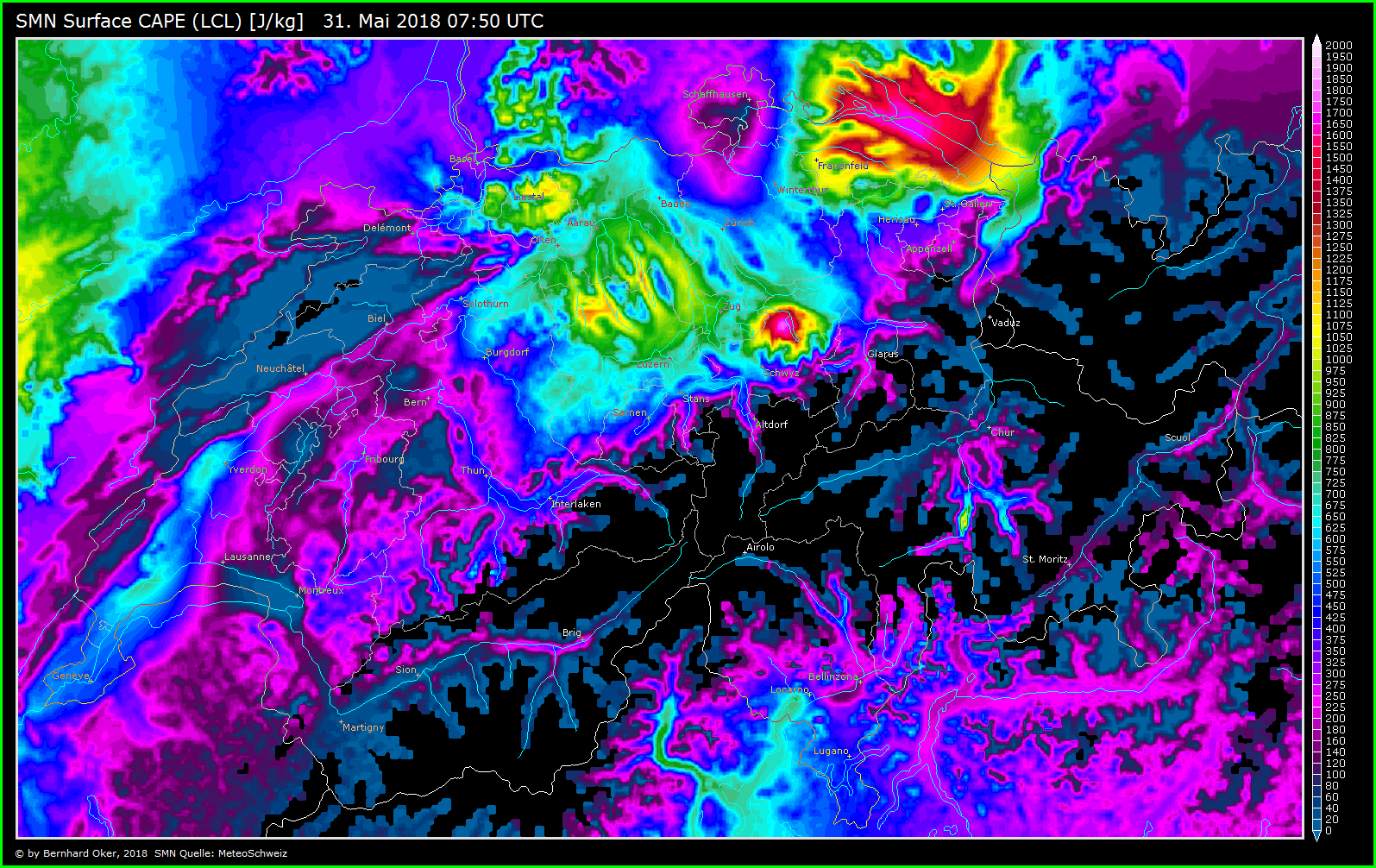

Was der Mensch mit dem ganzen Kontext (Bodendaten, Satellit, Radar, Webcam) möglicherweise relativ leicht als Fehlmessung identifizieren kann, ist für die Maschine ziemlich schwierig. Meteorologische Messgrössen sind eine Funktion von Raum (x, y, z) und Zeit (t).

Mögliche Prüfverfahren (in ansteigender Komplexität):

1) Messung vorhanden: ja/nein

2) physikalisch möglich: ja/nein

3) physikalisch integer: Vergleich mit anderen Sensoren an derselben Station

4) zeitlich integer: Vergleich mit vorherigen Messwerten

5) räumlich integer: Vergleich mit benachbarten Stationen

6) räumlich/zeitlich integer: Kombination von 4) und 5)

7) historisch integer: Vergleich mit historischen Daten, Extremwerttheorie

8) im Kontext integer: Vergleich mit anderen Sensoren (Satellit, Radar, Webcam, etc.)

9) etc. etc.

Was man immer auch macht. Es werden Hypothesen aufgestellt. Dabei gelangt man automatisch in das Dilemma statistischer Fehlentscheidungen (

Fehler erster und zweiter Art). Sprich, je enger die Toleranz definiert ist, desto häufiger verwirft man damit an sich korrekte Messwerte. Als Sturm Lothar 1999 vor Frankreich lag, wurden dortige Messwerte der Drucktendenz von automatischen Qualitätskontrollen verworfen, weil man beim Programmieren dachte, solche Werte seien in diesem Gebiet nicht möglich.

Man muss sich nur mal die Variabilität der Messgrössen (x, y, z, t) vor Augen halten wenn eine Front durchzieht, Föhn durchbricht oder ein Gewitter niedergeht. Solche Ereignisse im Prüfverfahren zu tolerieren, jedoch Fehlmessungen mit deutlich geringerer Amplitude zu verwerfen, ist äusserst schwierig!

Gruess, Matt

PS: Während eines WKs auf dem Flugplatz Meiringen hatte ich mal beobachtet, wie der Windmesser an der südöstlichen Pistenschwelle voll im Föhn (35 kt Mittel) lag, während der andere, 2 Kilometer entfernt, einlaufenden Nordwestwind (20 kt) registrierte. Möchte den Algorithmus gerne sehen, welcher nicht eine der beiden Messungen verwirft...

PS': Hier findet sich ein Vorschlag zu Handen der WMO, welcher ein paar Tests auflistet. Genau mit solchen simplen Methoden kommt eben nicht weit.

https://www.wmo.int/pages/prog/www/OSY/ ... oc4(1).pdf