Da in letzter Zeit häufig über den kommenden Sommer 2005 diskutiert wird und einige sogar einen erneuten Hitzesommer ankündigen, habe ich mir gedacht, eine detaillierte Analyse über den Sommer 2003 zu verfassen.

Synoptische Analyse

Alle Sommermonate waren 2003 zu warm, allerdings fielen vor allem der Juni und August extrem warm aus. Im Juli verschob sich der Hitzepol kurzfristig nach Skandinavien. Die Hitze hing mit deutlich zu hohem Geopotential über Zentraleuropa zusammen. Diese ausserordentliche Geopotentialanomalie bildete sich bereits im April aus und schwächte sich erst im September langsam ab. Im Oktober stellte sich dann die planetare Zirkulation deutlich um. Die Temperaturen lagen über Mitteleuropa zwischen April und Oktober ca. 2.5°C über dem Mittel. Durch anhaltend trockene Witterung resultierte in dieser Zeitspanne ein Niederschlagsdefizit von 75 bis 125 mm. Beachtlich war ausserdem, dass in diesen 5 Monaten kaum ein Kaltfrontdurchgang stattfand. Mir war in den Wettermodellen aufgefallen, dass den Hitzephasen häufig ein kräftiger Warmluftvorstoss bei Neufundland vorausging. Weiter fiel mir verstärkte zyklogenetischer Aktivität westlich von Portugal auf, welche von den Modellen oft recht spät erfasst wurde. Im Zeitraum zwischen April und September waren über Mitteleuropa zudem häufig Omegalagen zu beobachten. Von einer Omegalage spricht man, wenn ein Höhenrücken so stark amplifiziert, dass sich ein Gebiet mit erhöhtem Geopotential ablöst. Solche Lagen sind sehr stabil. Da sich diese Gebiete mit erhöhten Geopotential nur langsam verlagern, spricht man auch von blockierenden Hochs.

An der Station Rennes in NW-Frankreich zeigt sich, dass es zwischen April und September kaum Kaltfrontdurchgänge gab. Die Temperatur lagen häufig 5°C bis 7°C über dem Mittel.

East Atlantic Pattern (EA)

Über dem Nordatlantik war das Geopotential niedriger als im klimatologischen Mittel. Die negative Geopotentialanomalie lag etwa zwischen Neufundland und Irland. Über dem subtropischen Atlantik war das Geopotential hingegen höher als normal. Beide Effekte treten häufig gemeinsam auf. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von einem sog. „teleconnection pattern“. Es handelte sich hierbei um eine positive Phase des East Atlantic Pattern (EA). Die standardisierten EA-Indexwerte betrugen für Juni bis August 2.1, 0.9 und 1.3. Das EA Pattern ist qualitativ ähnlich zur positiven Phase der NAO, nur sind die Anomaliezentren bei der EA etwas südwärts verschoben. In einer positiven EA-Phase ist der Subtropenjet (STJ) knapp südlich von Neufundland stärker ausgeprägt als normal. Der STJ hat im Sommer normalerweise ein Maximum (Jetstreak) knapp südlich von Neufundland. Das hängt damit zusammen, dass das Azorenhoch tropische Luftmassen aus SW heranführt, während kühle Polarluft aus NW über die Labradorsee und Davisstrasse hereinfliesst. Die Polarfront befindet sich im Mittel knapp nördlich von Neufundland. Häufig verschmelzen STJ und der stärker mäandrierende Polarjet vor Neufundland sogar zu einem Jetstream. Im Sommer 2003 befand sich der Neufundlandjet in seiner gewohnten Position, vielleicht 1° bis 2° weiter südlich als normal. Allerdings waren die Windgeschwindigkeiten im Mittel deutlich höher als normal. Diese überdurchschnittlich starken Winde des Jetstream reichten bis fast vor die Küste Nordportugals. Dort wurde der schwächer werdende Jet aus dynamischen Gründen nach Norden abgelenkt. Das stützte den Höhenrücken über Zentraleuropa vermutlich zu einem Teil. Über Norddeutschland ist ein zweites schwächeres Windmaximum erkennbar. Dieses wird auch durch den Subtropenjet verursacht. Dass sich der STJ auf diesem nördlichen Breitengrad so deutlich formieren konnte zeigt, dass tropische Luftmassen sehr häufig bis nach Mitteleuropa vorstossen konnten. Der STJ bildet sich am äusseren Rand der Tropikluft, (auf der Nordhemisphäre) knapp südlich des Gebiets, wo die Tropopausenhöhe stark absinkt.

Da der verstärkte STJ über dem Atlantik weiter nach Osten reichte als gewöhnlich befand sich der Left-Exit-Bereich des Jets knapp westlich von Nordportugal. Im Left-Exit-Bereich entsteht positive Vorticity, welche wiederum Zyklogenese antreibt. Das verursachte die ungewöhnlichen Tröge vor Portugal. An der Vorderseite von diesen wurde Warmluft über Spanien nach Nordosten advehiert. Die positive EA war also ein wichtiger Faktor für die Hitze und Trockenheit im Sommer 2003.

Durch den ständigen Warmlufttransport und da sich die Luftmasse über dem Kontinent viel stärker erwärmen konnte als über dem Ozean, verliefen die Isentropen (Linien gleicher äquivalent-potentieller Temperatur) etwa parallel zur Westküste Europas. Drucksysteme bewegen sich in etwa entlang dieser Isentropen. Man spricht in diesem Zusammenhang vom „thermal steering effect“. Tiefs, die von Westen heranzogen, wurden deswegen nach Norden abgelenkt. Gleichzeitig wurde der Höhenrücken dadurch gestützt. Die Verteilung von Landmassen und Ozean könnte also eine Rolle gespielt haben, bei der Stabilität des Hochs. Allerdings lässt sich dadurch allein die Persistenz der planetaren Zirkulation nicht erklären, denn sonst könnte ja jeder stärkere Warmluftvorstoss eine so stabile Lage einleiten, was offenbar nicht der Fall ist.

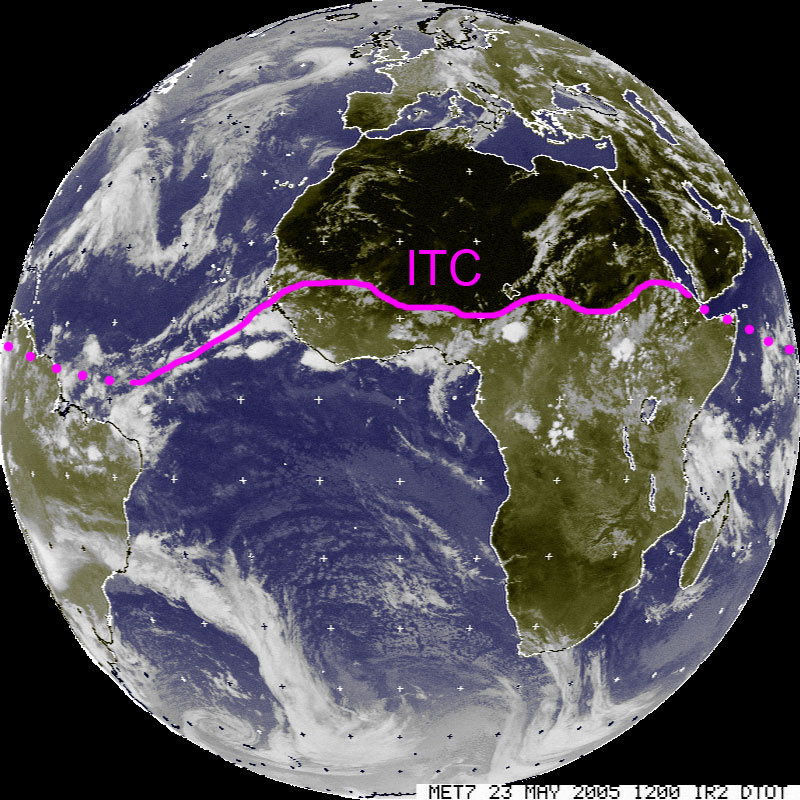

Innertropischen Konvergenzzone (ITC)

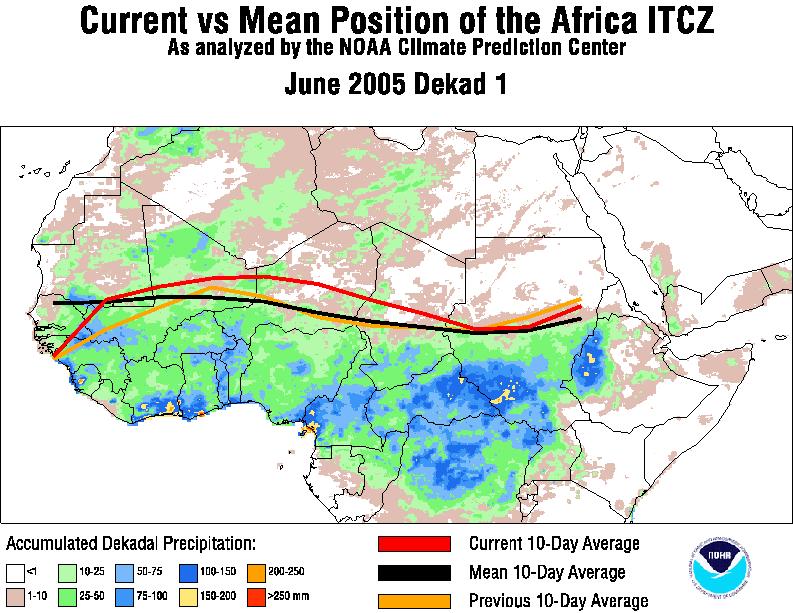

Die ITC war im Sommer 2003 über Afrika deutlich weiter nach Norden verschoben als im klimatologischen Mittel. Anfang August befand sie sich für kurze Zeit sogar nördlich des Hoggargebirges, welches etwa auf der Höhe des Wendekreises liegt und löste dort Gewitter aus. Die ITC verlagert sich im Sommer über dem Kontinent nach Norden, da sich über der Sahara ein Hitzetief ausbildet. Während auf den Ozeanen die Niederschläge wegen der konvergenten Windströmung nördlich und südlich der ITC auftreten, ist das über den Kontinenten anders. Über Afrika bildet die ITC eine sog. Tropikfront aus, die vor allem in Westafrika deutlich ausgeprägt ist. Feuchte kühlere Luftmassen strömen aus SO (Südostpassat) über den Golf von Guinea heran und werden dann nördlich des Äquators wegen der Corioliskraft nach NO abgelenkt. Gleichzeitig wehen die Nordostpassate, welche die Sahara überströmen und deswegen sehr trocken und heiss sind, diesen feucht-kühlen SW-Winden entgegen. Die warm-trockene Luft gleitet auf die kühl-feuchte auf. Da die Hebung der warm-trockenen Luftmasse keine Wolken erzeugt, ist die Vorderseite der Tropikfront, wo sich die ITC befindet, nicht aktiv. Erst etwas nach hinten versetzt tritt Konvektion auf, da dort die feucht-kühle Schicht ausreichend mächtig ist. Mit der Lage der ITC hängt auch der Westafrikamonsun zusammen.

Westafrikamonsun (WAM)

Der Westafrikamonsun hängt mit der Lage der ITC und dem STJ zusammen. Verläuft der STJ relativ geradlinig, kann sich der Monsun regulär nach Norden ausweiten. Der Monsun tritt dann pünktlich und in seiner gewohnten Intensität auf. In den gemässigten Breiten verläuft die Witterung normal ohne nennenswerte Temperatur- und Niederschlagsextreme. Verläuft der STJ hingegen wellenförmig, so führt das im Einflussbereich von Trögen zu einer Kompression der Klimazonen. Der Monsun kann dort nicht mehr ungehindert nach Norden vorstossen. Dieses Setup ist jedoch wichtig für die Entstehung von Hitzewellen, denn anderenorts kann der Monsun deutlich weiter nach Norden vorstossen als gewöhnlich.

Man hat herausgefunden, dass der WAM einen signifikanten Einfluss auf die Sommerwitterung im westlichen und zentralen Mittelmeerraum hat. Ein starker WAM, der weit nach Norden reicht, führt zu heisser und trockener Witterung. Ein schwacher WAM führt sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem nassen und kühlen Sommerklima im Mittelmeerraum und zu einer Westlage über Mitteleuropa. Die WAM ist gekoppelt mit den Wassertemperaturen (SST) im Golf von Guinea. Sind die Wassertemperaturen im Mai und Juni zu tief, tritt häufig ein starker WAM auf. Die ozeanische Feuchte kommt mit der Tropikfront besser nach Norden voran. Ein starker WAM zeichnet sich also durch eine nördliche Lage der ITC aus.

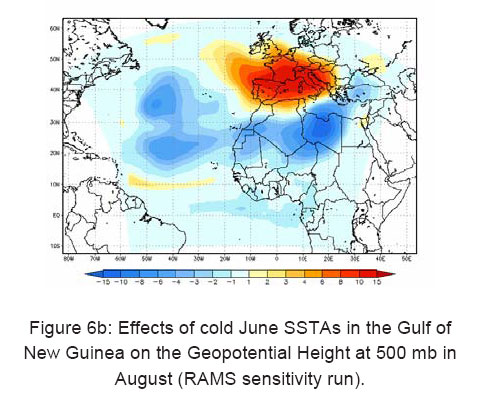

Einfluss zu niedriger SSTs im Golf von Guinea auf das 500hPa-Geopotential

Im Juli und August tritt dann häufig eine Erwärmung der SST im Golf von Guinea ein, welcher die Stärke des Monsuns fördert. Ein starker WAM führt zu verstärkter Subsidenz im Mittelmeerraum und erhöhtem Geopotential über Europa, was auch durch numerische Simulationen nachgewiesen werden konnte.

Kurze und lange Hitzewellen im Mittelmeerraum

Hitzewellen im Mittelmeerraum sind keine Seltenheit. Sie treten alle paar Jahre auf, allerdings nicht in der Intensität und Dauer wie im Sommer 2003. Da die Hitzewellen im Mittelmeerraum relativ häufig sind, kann man mittels statischen Methoden herausfinden, ob eine signifikante Zunahme stattgefunden hat. Man hat dafür kurze und lange Hitzewellen unterschieden. Kurze Hitzewellen sind definiert als ein 3- bis 6-tägiges Ereignis, bei welchem die Temperatur und mindestens eine Standardabweichung von Tagesmittelwert abweichen. Lange Hitzewellen sind Ereignisse, die 7 oder mehr Tage dauern und wo die Temperatur auch mindestens eine Standardabweichung von Tagesmittelwert variiert.

Die kurzen Hitzewellen haben im Juni und Juli nach einer Abnahme bis in die 70er wieder zugenommen und lagen in den 90er-Jahren leicht höher als in den 50ern. Im August und September ist hingegen kein Trend erkennbar.

Die langen Hitzewellen haben hingegen deutlich zugenommen. Vor allem in den 90ern ist im August und September eine starke Zunahme feststellbar. Die langen Hitzewellen entstehen, wenn sich das Azorenhoch in den Mittelmeerraum verlagert. Sie hängen meist mit einer Omegalage zusammen. Der höchste Geopotential auf 850 hPa liegt fast immer über Tunesien. Dadurch entsteht eine SSW-Lage über dem westlichen Mittelmeer. Interessant ist, dass diese „langen Hitzewellen“ grosse Ähnlichkeiten mit der Anomalie im Sommer 2003 aufweisen.

Anzahl kurzer und langer Hitzewellen

Modellanalyse

Um die Ursache der Hitzewelle über Zentraleuropa besser erklären zu können, versuchte man mittels Modellen diese Anomalie zu rekonstruieren. Im Modell spielten vor allem Daten über Wassertemperaturen und Bodenfeuchte eine entscheidende Rolle. In der Sahelzone fiel deutlich mehr Niederschlag als normal. Das konnte man auch in VIS-Satellitenbildern erkennen, indem man frühere Jahre mit 2003 verglichen hat. Nasse Böden zeichnen sich durch dunklere Erde aus, was in den sichtbaren Satellitenbildern deutlich zu erkennen war. 2003 waren diese nassen Böden in Westafrika einige 100 km weiter nördlich als normal vorzufinden. Gleichzeitig war es an der Küste von Guinea trockener als normal. Erst als man die Bodenfeuchte mit einer höheren zeitlichen Auflösung in die Modelle einspeiste, kam man zu befriedigenden Ergebnissen. Die Bodenfeuchte und damit zusammenhängende Konvektion spielten also eine wichtige Rolle.

Im Modell konnte ausserdem nachgewiesen werden, dass die leicht unternormalen Temperaturen im Golf von Guinea einen Einfluss auf die ITC und die Hitzewelle in Europa hatten.

Modellannahmen (Bodenfeuchte und SST)

Modellresultat für August

Einfluss der Klimaerwärmung

Rein statistisch betrachtet hat die Wahrscheinlichkeit eines Hitzesommers wie 2003 seit 1960 etwa um den Faktor 20 zugenommen. Während 1960 eine solche Temperaturanomalie eine Wahrscheinlichkeit von p < 1/10000 (p=probability) gehabt hätte, so liegt sie 2003 etwa bei p=1/455. Die Klimaerwärmung hat also die Wahrscheinlichkeit für eine Hitzewelle wie 2003 deutlich erhöht. Allerdings muss man vorsichtig sein mit solchen statistischen Analysen. Sie gehen davon aus, dass die Varianz in etwa konstant bleibt und behandelt Temperaturreihen wie stationäre Prozesse. Das stimmt bei stabilen klimatischen Verhältnissen relativ gut. Sobald jedoch eine „grössere“ Änderung eintritt, nimmt die Varianz gewöhnlich deutlich zu. Am Ende der kleinen Eiszeit ist beispielsweise eine solche Zunahme erkennbar. Eine Zunahme der Varianz hat zur Folge, dass v. a. Extreme häufiger auftreten. Es ist anzunehmen, dass die Varianz der Sommertemperaturen in den 80er und 90er-Jahre zugenommen hat, allerdings ist dieser Zeitraum zu kurz um eine allfällige Zunahme zu quantifizieren. Ich gehe jedenfalls davon aus, dass ein Sommer wie 2003 eine wesentlich höhere Eintretenswahrscheinlichkeit hatte, als die berechneten p=1/455.

Die Klimamodelle gehen davon aus, dass die Erwärmung am Boden und in der unteren Troposphäre in den Polregionen am stärksten ausfallen wird. Das hat mit Albedo-Rückkopplungseffekten und dem niedrigem Wasserdampfgehalt der Atmosphäre zu tun. Im Detail möchte ich aber darauf nicht eingehen. Am Äquator fällt die Klimaerwärmung hingegen deutlich schwächer aus. Dadurch verringert sich der Temperaturgradient zwischen den Polen und dem Äquator. Dies könnte v. a. im Sommer zu verstärkter Meridionalisierung der Strömung führen, welche Hitzewellen in den gemässigten Breiten fördern könnte. Eigentlich ist es ungewöhnlich, dass die Erwärmung am Äquator so schwach ausfällt. Ein verstärkter Treibhauseffekt müsste sich ja vor allem dort auswirken, wo der Energiefluss am grössten ist. Ausserdem ist ja Wasserdampf, welches am Äquator in grossen Mengen vorhanden ist, ein sehr effizientes Treibhausgas. Der Grund ist relativ einfach. Die zusätzliche Wärmeenergie geht am Äquator vor allem in latente Wärme (Wasserdampf) über und nur ein kleiner Teil davon wird in fühlbare Wärme umgesetzt. Dadurch kommt es zu verstärkter Konvektion an der ITC. In der oberen Troposphäre wird die latente Wärme freigesetzt und es kommt zu einer deutlichen Erwärmung. Die Zirkulation der thermisch angetriebenen Hadleyzelle wird dadurch verstärkt. Verstärktes Aufsteigen an der ITC führt zu verstärktem Absinken im Bereich der subtropischen Hochgürtel. Gleichzeitig entsteht in der oberen Troposphäre ein erhöhter Temperaturgradient. Da die Jets auch thermisch angetrieben werden, muss man davon ausgehen, dass sich der Subtropenjet (wie auf der Polarjet) in Zukunft verstärken wird. Dies wird vor allem dort geschehen, wo tropische Luftmassen weit nach Norden vorankommen, z. B. an der Westflanke des Azorenhochs. Es ist also durchaus möglich, dass positive Phasen des EA Pattern, welche Hitzewellen im Mittelmeerraum und Zentraleuropa massgeblich begünstigen, in Zukunft häufiger werden. Der Einfluss einer verstärkten Hadleyzirkulation ist mir nicht ganz klar. Es könnte aber sein, dass sich die nordhemisphärische Hadleyzelle nach Norden ausweitet und so den Einfluss auf Süd- und Zentraleuropa im Sommer verstärkt.

Aktuelle Lage

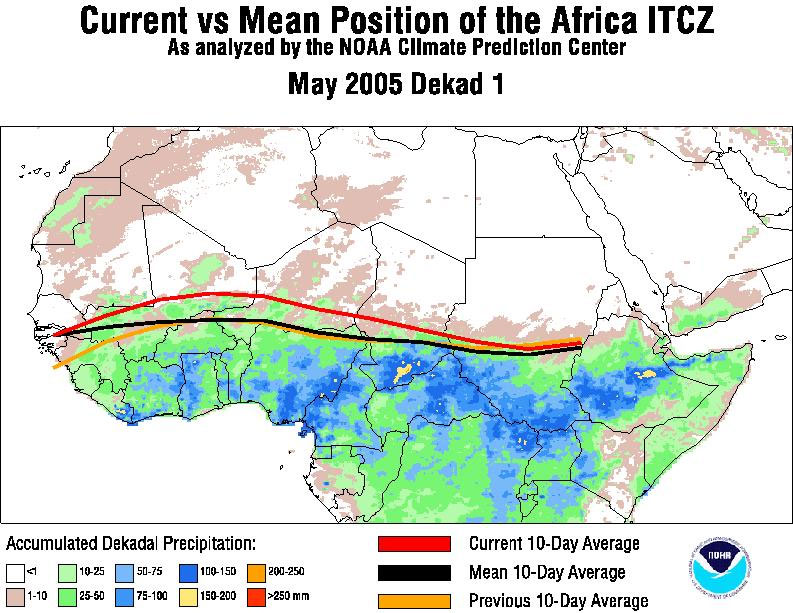

Momentan sind die Wassertemperaturen im Golf von Guinea deutlich zu tief. Das heisst, dass in diesem Jahr ein starker WAM zu erwarten ist, welcher im westlichen und zentralen Mittelmeerraum einen überdurchschnittlich warmen und trockenen Sommer verursachen könnte. Die Lage der ITC bzw. Tropikfront war in der ersten Maidekade deutlich nördlicher als im Mittel. Der EA Index war in den letzten Wochen und Monaten jedoch stark negativ, allerdings scheint im Laufe der Woche eine Umstellung stattzufinden. Der STJ südlich von Neufundland verstärkt sich deutlich. Aufgrund der vorliegenden Daten, besteht für Süddeutschland und die Schweiz eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass 2005 ein überdurchschnittlich warmer Sommer auftritt.

Noch besser als im Satellitenbild ist die Lage der Tropikfront anhand der Taupunkte zu erkennen.

Analyse der Position der ITC in der ersten Maidekade

Die aktuelle Lage unterscheidet sich jedoch deutlich von jener im Jahre 2003. Dort machten sich gewisse Anomalien bereits im April bemerkbar, bevor beispielsweise eine starke WAM einsetzte. Es muss also noch andere Ursachen für diese ausserordentliche Hitzewelle geben, die in meiner Analyse keine Beachtung gefunden haben.

Quellen und Literatur

Liljequist/Cehak; Allgemeine Meteorologie

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/e ... e_heat.pdf

http://blue.atmos.colostate.edu/publica ... atwave.pdf

http://www.grid.unep.ch/product/publica ... ave.en.pdf

http://ams.confex.com/ams/pdfpapers/85262.pdf

http://www.dwd.de/de/FundE/Klima/KLIS/p ... stisch.pdf

Ich hätte gerne noch ausführlicher über dieses Thema geschrieben, aber wegen chronischem Zeitmangel ist das momentan nicht möglich.

Viele Grüsse,

Michael

- Editiert von Michael (Untersee) am 24.05.2005, 17:20 -